تنويه:

كُتِب هذا المقال بطلب من إدارة برنامج “حوارات السوريين”، وبمناسبة مشاركة الكاتب في جلسة حوارية لمناقشة موضوع “تعزيز ثقافة الحوار”. وهو يعبّر عن رأي الكاتب وموقفه من الموضوع.

رئيس التحرير

تبدو ثقافة الحوار نوعًا تربويًا على المستوى الشخصي. أي تلك الأسس التي نتعلمها ونعتمدها في التواصل مع المحيط، ضمن مناخات من المساواة في الاستماع والتحدث والوعي والاعتراض.

مع العقد الأخير، تعزَّز الواقع الافتراضي كمساحاتِ حوارٍ لا تشترط المعرفة على مستوى المتحاورين، ولا على مستوى الموضوعات، هي فضاءات بلا محددات أو التزامات، وبفضل شروطها المنخفضة في التحكم والإدارة، تُحال المسألة برمَّتها الى مستوى وعي الأفراد المشاركين، وهكذا يسقط الواقع الموضوعي من الحسابات وكأنه مخفيّ أو غير مؤثر.

هذا المقال محاولة لوضع الواقع الموضوعي تحت الضوء، لإظهار دوره في تكوين ثقافة ديمقراطية مؤَهِّلة لحوارات ذات إنتاجية وازنة، وتحديد أدوات كبحِه لتعميق تلك الثقافة.

المساحة الآمنة:

تبدو المساحات عناصر مألوفة ضرورية في تشجيع الحوار، ونقصد بها كلا الجانبين: المادي وتعبيراته الأهمّ كالساحات العامة ووسائل الإعلام، والمساحات بمعناها المجازي، وهي شروط الحوار ومحدداته ومناطق التحريم فيه والمرجعيات القانونية المنظمة له، كلاهما يشكّلان بيئة الحوار الموضوعية، ويحددان مستوى امتلاك المتحاورين شرطَ النجاح القائم على فكرة رابح رابح، أو على أقل تقدير إخراج الحوار من الاجترار والمراوحة، وإعادة استهلاك منتجات بذاتها دون أي تغيير.

ساحة القرية، وتكون عادة قريبة من سوقها، وساحات المدن وهي أيضًا قريبة من مناطق أنشطتها التجارية، هي تلك الفضاءات التي تدعم الاجتماع والتعبير والعرض، مثلما تدعم الأسواق العرض والتبادل والطلب واتجاهات الموضة، وقد كانت الساحات مزارًا عفويًا للجموع، في أثناء الأفراح أو الأحزان الكبرى، في تعاطٍ وجداني تجري ترجمته جماعيًا، لذلك تظل الساحات العامة أنموذج الحوارات الشعبية التعبيرية المفتوحة.

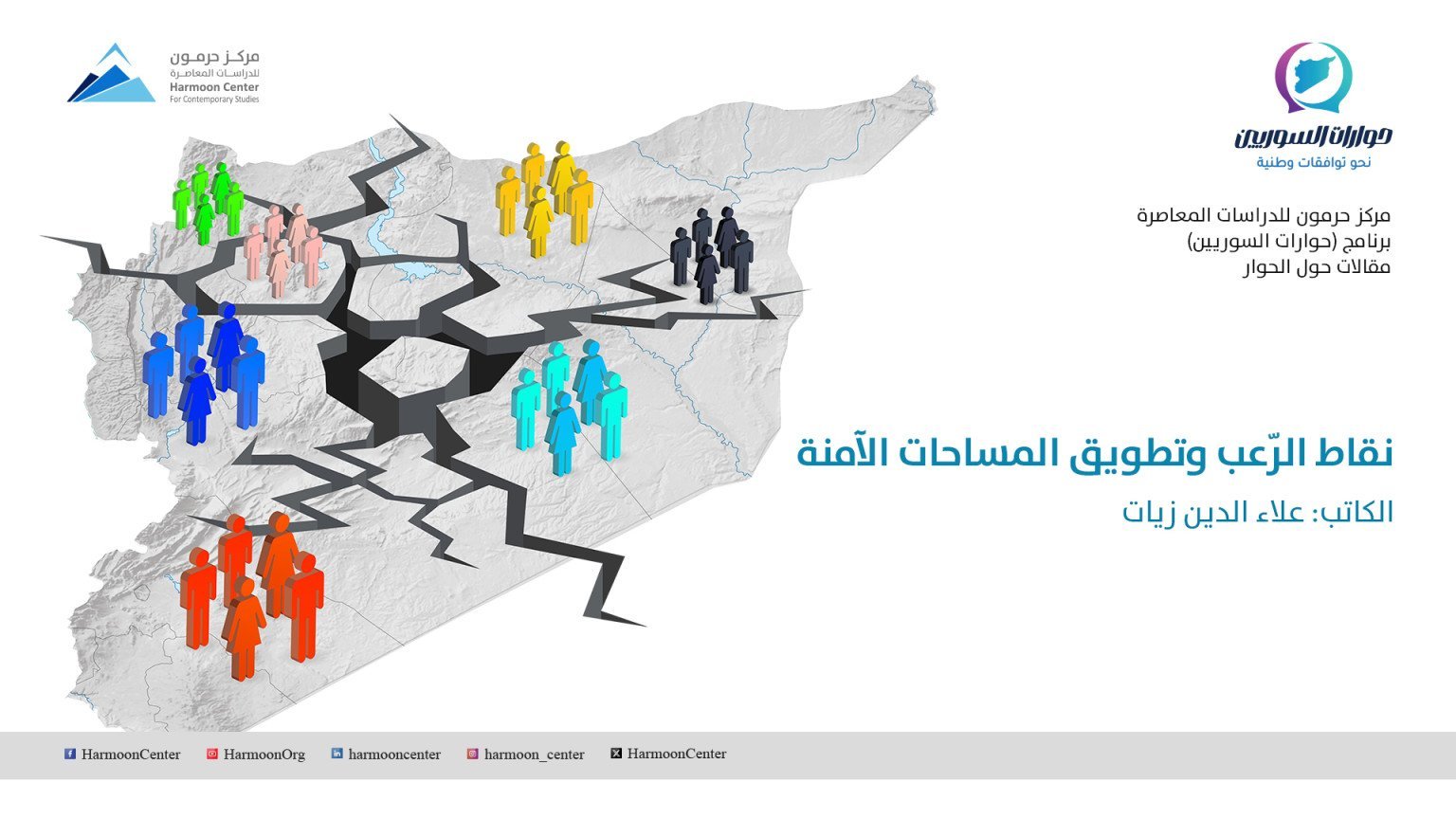

ربما هنا نفهم أهمية الصراع على الساحات، سواء في مراحل التحرر الوطني أو في مراحل تنامي القضية الوطنية أو في مراحل انكسارها، في الأخيرة تصير الساحات خطوط جبهات أو تطوَّق استباقيًا بنقاط الرعب عبر العنف والإقصاء، أو توظف وفق المحسوبية كمنابر استعراض للقوة المفرطة ولحشد التظاهرات الموجَّهة، فتصير الساحة منفِّرة بذاتها وتخسر قيمتها الاجتماعية كفضاء عام.

الساحات معيار مهم في تعميق الحوار وإطلاق مبادرات تبدأ من العفوية وتتقدم باتجاه التواصل المعرفي والنفسي بين الناس، وكلما كان ذلك متاحًا، غدت أجواء الحوار غنية بالبعد المجتمعي التشاركي، ولا ترتقي المعرفة في الغرف المغلقة، حيث لا يمكن تشارك الأفراح و الهموم العامة أو التعاطف مع سرديات الآخرين. لأن عدم وجود ساحات في المدن يعني عدم وجود فضاء معرفي أولي آمن للتعبير، ويمتد ذلك التشكك صعودًا ليشمل الآخر (أي آخر) والمؤسسات والدولة وفكرة الشأن العام. فالشأن العام والساحات شريكان.

الجمهور والإعلام:

سيظل الإعلام يلعب دور محامي السلطة، ويتبنى سرديتها، بل هو ذاته -كإعلام موجّه- سردية النظام السياسي، رتيب متوقع مكرر وغارق في المحفوظات والشعارات، كل الأفكار تصب في جهود السردية على حساب الحقيقة، نقد السلبيات يغدو تبريريًا وليس علاجيًا، والنيل من بعض الأشخاص بحسابات شخصية وليست مجتمعية، في النهاية خلقت رمادية الصوت الإعلامي مساحةً باهتة لأي حوار، ومع مكنة رعب موسعة، شارع ومدرسة وحي ومدينة ومكان عمل وحتى قنصلية في الخارج، يصبح التعبير عن الأفكار صدًى خفيض المعنى، ومضخَّمًا من حيث الشكل وفردانيًا إلى حد بعيد. صحيح أن عصر المعلومات ووسائل الاتصال المفتوحة أسهم في كسر احتكارية الصوت والصدى الوحيد لحال السلطة، ولكن فقر التفكير الديمقراطي بالأدوات لم يجعل من الإعلام “البديل” ساحةً لتبادل الآراء وفق الاكتشاف المتبادل، بل جعله أقرب إلى حلبات المصارعة. لقد نقلتْ تلك الوسائل خنق الأصوات الطويل من ساحة الصمت إلى ساحة الصراخ القهري، وتعبير الضحايا عن واقع العنف ظهر كفرصة لرد الاعتبار بعنف مقابل، كنوع من التعويض الفردي حتى بين الضحايا أنفسهم.

مناخات عصر المعلومات رمّمت احتكار السلطات الطويل للحقائق بسيلٍ يصعب مجاراته من معلومات تضخ عبر مئات أقنية الاتصال المرئي والمسموع والمقروء، من حالة الجوع الطويل إلى التخمة، كان على المواطن أن يجتاز عصرًا عاصفًا يقتحم عليه حياته بمعطيات من وزن “تيرا بايت”، في حين لا يزال ذلك المواطن يحمل قلم الرصاص في جيبه ليسجل حاجاته اليومية.

البيئة الهادئة الآمنة والمحايدة:

بعيدًا عن ورود هذا المفهوم المركب في مطالعات الحوار السياسي حول سورية وأوراق المبعوثين الدوليين اليها، فإنه في مسار حديثنا يبدو رئيسيًا. فقد تدارك صناع بيئة العنف (محليين ودوليين) الجولات السابقة للربيع العربي، وكسبوها كلها، وليس من استثناء جليٍّ يؤكد أن تحولات في البيئة تسمح بتوصيفات هادئة وآمنة ومحايدة.

وبقليل من الجهد، سوف نجد أن المستويات الثلاث لهذه البيئة (الأمني والقانوني والديموغرافي) ذات علاقة مباشرة بقضية الحوار ونزع إعلانات الرعب من الساحات العامة، وهو ما يعني خلق مرتكزات حوار قائم على الكشف والاكتشاف، في حده الأدنى يجيدُ أفراده الإصغاء وتبادل المعارف والخبرات، وفي حدِّه الأعلى هو حوار نقدي ورقابي، وهذه عتبات لا بد منها عند الانتقال من مجتمعات الصمت والضحية إلى مجتمعات المعالجات والنهضة.

من نافل القول أن ديناميكية نشطة تربط ثقافة الحوار ببيئة الحوار، ولا يجب تحت أي تصور أن يكون اشتراطنا للبيئة الآمنة الهادئة المحايدة معيقًا أمام مزيد من محاولات خلق مساحات آمنة محلية للحوار، فكلّ تقدم على هذا المسار ينعكس بالضرورة كجزء من مناخات البيئة الآمنة في أحد مندرجاتها الثلاث. وبالمقابل كلّ تقدم على أي مستوى من مستويات البيئة الآمنة سيكون إطارًا داعمًا لحوارات تمتلك أكثر فأكثر مقومات ثقافة الحوار، وتفتح أفقًا جديدًا للساحات العامة، كي تستعيد قدرتها على توطيد الشأن العام خارج الاحتكار الضيق للسلطة.

من نقاشات المجتمعات المحلية إلى الحوار الوطني

عدة عقود متتالية من تطويق الساحات بنقاط الرعب وإعلاناته لا بد أنها تركت آثارًا عميقة في عقل المواطن السوري، وحتى مع تحرر نسبي لبعض الساحات يبدو التشكك بـ (آخر) عاليًا، ويحيل العديد من الحوارات المهيأة بطريقة مفتوحة وخلاقة إلى الانغلاق، فطول المكوث في المنعزلات ثم المكوث في الخنادق التي ولَّدها الصراع جعل رسائل الحوار المتبادلة مبنية على نفي استباقي أحيانًا، بسبب مرجعية ما للطرف المقابل أو بسبب الصورة النمطية المتولدة عنه، وأحيانًا لضرورات تجنّب الرعب، ذلك الذي تولده السلطات والمؤسسات، أو تجنب رعب الجمهور الموزع بدوره على عدة خنادق ويمارس سلطة ما بطرق مختلفة (يمكن مقارنة حالتي إدلب والسويداء كأمثلة حول ثلاثية ساحة جمهور سلطة).

في كل مرة تسمع مناشدات هنا وهناك، تتحدث عن مخرج آمن مرهون بحوار وطني موسع، يأتيك السؤال: هل ثمة فرصة مساحات آمنة لحوار من هذا النوع قبل أن تنضج مرتكزاته على مستويات محلية؟

وأصحاب هذا الرأي ولا سيما المنخرطين في عمل المؤسسات المدنية يؤكدون أن حوارات مجتمعية من أسفل لأعلى هي ضامن لا غنى عنه لتحوُّلات حقيقية قي بنية المجتمع، على الأقل في تناول أفراده لمسألة الحوار وفق منظور بنَّاء يبتكر حلولًا ولا يضع مزيدًا من العصي في العربة المشلولة.

يغدو تحقيق هذا الاختراق أقرب للمعجزة، بالنظر إلى الجهد الكبير الذي تبذله نقاط الرعب للحفاظ على واقع التخندق، ومع سلطات خاضعة لتحالفات خارجية متعددة وبخلفيات ثقافية ومعرفية إقصائية، سيكون الاتفاق على حد أدنى من برنامج وطني أمرًا متعذرًا، كما يبين المشهد الحالي. وآثار ذلك على مستوى المحليات كبير، إذ تخضع البيئة الحوارية برمتها لمولدات عنف متوارثة من الناحية الأيديولوجية ومعززة بتراجع مشروعي الهوية والدولة. وبالخضوع لسردية تقوم على شعار “أنا الضحية”، كل ذلك يولد حوارات قد تكون من حيث الشكل هادئة، لكنها تفتقر إلى الآليات وتصوغ التوصيات وفق منطق الحلم لا منطق المهمة، أو تنتهي كما بدأت وتعيد إنتاج رسائلها ذاتها ملتزمة بالنكد السياسي وحده.

مع ذلك، لا بد من الحديث من جديد حول الحوار الوطني، ودعم الحوارات المحلية خصوصًا تلك العابرة لخطوط النزاع فهي -أقله مرحليًا- البديل المؤقت لأدوار الساحات المسوَّرة، وهنا بالذات تكمن أهمية الإصرار على حواراتٍ لا تتجاهل بيئة الشأن العام، ولا تنطلق من رؤية قهرية، سواء برؤية الضحية لذاتها أو برؤية الجلاد لرغبته في تعويض خوفه بمزيد من الرعب.

وحتى تتشكّل بنية أعلى من حيث الإنتاجية للحوارات، تبقى في المدى الحالي ثقافة الحوار نوعًا تربويًا على المستوى الشخصي. أي تلك الأسس التي نتعلّمها ونعتمدها في التواصل مع المحيط، ضمن مناخات من المساواة في الاستماع والتحدّث والوعي والاعتراض. وتبقى الجهود المخلصة في خلق مساحات آمنة للحوار ضرورة وحاجة وأداة معرفية لاكتشاف الآخر.