تنويه:

كُتِب هذا المقال بطلب من إدارة برنامج “حوارات السوريين”، وبمناسبة مشاركة الكاتب في جلسة حوارية لمناقشة موضوع “تعزيز ثقافة الحوار”. وهو يعبّر عن رأي الكاتب وموقفه من الموضوع.

رئيس التحرير

لا يكاد أيّ حدث، سواء كان مرتبطًا بسورية أم لا، إلا ويغدو استقطابيًا يقسِم السوريين بين رأي وآخر! سواء كان ذلك مباراة كرة قدم بين برشلونة ومدريد، أو قصفًا إسرائيليًا استهدف منطقة سكنية في مدينة سورية ما! لم يعد هنالك شيءٌ يجمعنا، ولا حتى اعتداء دولة احتلال واستيطان على سوريين مدنيين! بالطبع، ليس الأمر في حدود رأي ورأي آخر، بل في كيفية تعاطي كل رأي مع الرأي الآخر. فرأيي صوابٌ لا يحتمل الخطأ، ورأي غيري خاطئ، أو عاص، أو خائن! أنا مصيب بالمطلق، وغيري مصيبة صرفة! بل رأي غيري يستأهل التسفيه والتشفي والشماتة. سعادتي بخطأ رأي غيري لا بصواب رأيي!

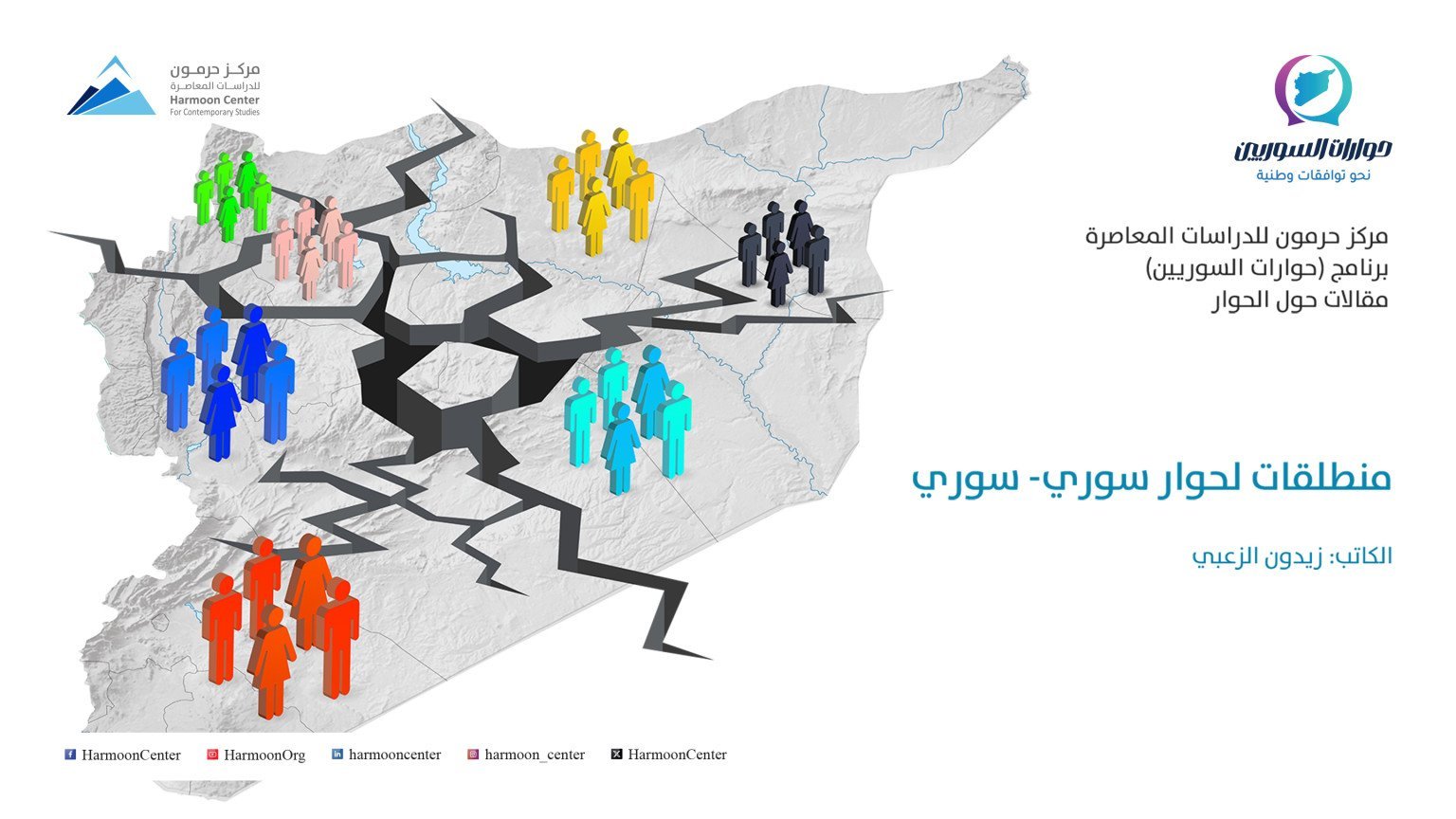

انقسمنا بفعل السرديات المتحاربة إلى مجتمع شبيحة، وإرهابيين، وانفصاليين، بحسب مكان وقوفنا في الجغرافيا السورية، وبحسب الجهة التي تهيمن على مكان سكنانا!

لكن لا تعميم هنا أيضًا، فقد شهدتُ في عملي كميسّر للحوارات في الفضاء الافتراضي وفي القاعات، بين فواعل سياسية مدنية، داخل سورية وخارجها، وجود نخب وحوارات مجتمعية ناجحة، وأخرى أكثر فاشلة، فما هي منطلقات الحوار “الناجحة”؟

أولًا، تعايش السرديات. فالسرديات المتباينة، والمتناقضة، والمتحاربة، ستتعايش في حالة حرب كالحرب التي تشهدها البلاد، مهما حاول طرفٌ نفي سردية الآخر. يقول صديق: إذا كان للحرب السورية سرديات، فليكن للسلام سردية مشتركة، حسنٌ، ربّما يكون هذا ممكنًا، لكن برأيي سيكون لهذا السلام سرديات مختلفة أيضًا إلا إذا تمكّنّا من سرد الماضي دون نفي الآخر، ومن سرد الوصول إلى السلام من وجهة نظرنا، وتركنا للآخر سرديته الخاصة. ليس المطلوب إذًا الموافقة على مضمون سردية الآخر، بل القبول بها كحقّ من الحقوق أولًا، والإقرار بأن لا سردية واحدة تحمل الحقيقة مطلقة ثانيًا، والإقرار بأن لا وسيلة للوصول إلى السلام دون تعايش للسرديات ثالثًا!

ثانيًا، لا يجدي حوار ينطلق من النهايات والنتائج! فحوار يفترض النتائج والمآلات، ثم يبدأ على قاعدة: (تعال أريك صواب رؤيتي وخطأ رؤيتك)، لن ينجح. الحوار بحد ذاته قيمة عليا. الحوار لأجل الحوار؟ نعم! فأيًا كانت مسارات الحوار، وأيًا كانت نتائجه، فهو قيمة مضافة للمتحاورين، حتى لو لم يحدث توافق كامل أو حتى جزئي، شريطة أن لا نخل بالمنطلق الأول. حوار من قبيل: (تعالوا نرى كيف نفصل الدين عن الدولة، أو كيف نضمن دمجهما)، لا يجدي، بل حوار عن بناء علاقة صحية بين الدين والدولة تضمن العدالة والحقوق! حوار حول عروبة الدولة، وآخر عن لا عروبتها، أيضًا لا يجدي، بل حوار عن الهوية والمواطنة وحقوق الجماعات!

ثالثًا، التشميل ثم التشميل. لا يمكن لحوار سوري-سوري أن يكون فعالًا ومؤثرًا، ما لم يأخذ بعين الاعتبار كل وجهات النظر والخلفيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتباينة. فالثنائيات السورية عديدة، ولا يمكن إغفال أي منها: (علماني-محافظ، عربي-كردي، ريف-مدينة، داخل-خارج)، وستهيمن على أي حوار، وغياب أي طرف وأي وجهة نظر يعني حوارًا ناقصًا. وهنا، لا تُجدي الحلول التجميلية: امرأة واحدة لا تكفي كي نقول إن صوت النساء حاضر! وشخص واحد لا يتمتع بحيثية ما ليس تشميلًا ولا تنوعًا! التشميل يعني أن يكون صوت الفئة حاضرًا، ومؤثرًا، وليس شهادة زور!

رابعًا، لا شيء حولي دون حضوري! هذه بديهية أليس كذلك؟ حسنًا، ليس تمامًا. نتحدث عن هموم الناس في المخيمات ونتحاور حولها، من دون أن يكون معنا مَن يعيش فيها، ولا حتى من زارها! سيقول شخص ما، نحن من سورية، وأي شخص منا يستطيع الحديث عن أي منطقة، وأي فئة، ووو. سمعت هذه العبارات المثالية كثيرًا. في واقع الأمر، إذا لم يكن في الحوار شخصٌ من ذوي الإعاقة، فلن يذكر هذه الفئة واحتياجاتها أحدٌ، ولكل قاعدة استثناء!

خامسًا، التفاوض والحوار متلازمان! صحيح أن الحوار والتفاوض مسألتان مختلفتان، وصحيح أن التفاوض يحدث بين الساسة، والحوار يدور بين الجميع، إلا أن الفصل بينهما يكاد يكون مستحيلًا. فلا حوار دون تفاوض، ولا تفاوض دون حوار. كل حوار هو تفاوض بين سرديات، ستنتج سرديات جديدة متعايشة ومتآلفة، وربما تنتج سردية واحدة، وربما تنتج سرديات أكثر تشددًا، ما لم تؤخذ المنطلقات السابقة بعين الاعتبار.

سادسًا، الابتعاد عن الخيارات الحدية. فأحَدُ أهمِّ مكامن الخلل في الحوارات السورية، بحسب ما خبرتها أيضًا، جعلُ الأشياء بين حدّين، وكأنما لكل قضية خياران: إما دولة علمانية بالمطلق، أو دولة إسلامية بالمطلق! إما حقوق جماعات أو مواطنة! إما أمة عربية واحدة، أو شعوب سورية! واقع الأمر أن لكل قضية طيف خيارات واسع، وطيف حلول واسعة. خذ، مثلًا، قضية علاقة الدين بالدولة، وهي لا شك واحدة من القضايا الاستقطابية، وبحاجة إلى حوارات مطولة، فهناك نموذج إندونيسي، وآخر نرويجي، وثالث بريطاني، ورابع إسباني، وهلمَّ جرًا. جميع هذه الأمثلة هي لدساتير فصلت الدين عن الدولة، لكن لكلّ منها طريقته الخاصة، وحدوده التي فرضها سياق بلدانها، فلماذا نتحاور على قاعدة إما علمانية أو إسلامية؟

لا أزعم بتاتًا أن هذه المنطلقات صحيحة دومًا، أو أنها تصلح لكل زمان ومكان. ما وددت قوله أن هذه المنطلقات هي نتيجة لحوارات ضمّت حالات استقطابية كبيرة، نجح بعضها وفشل بعضها. عايشت هذه الحوارات كميسّر لها، وشاهدت كيف تحول الاستقطاب إلى تفاهمات حينًا، وإلى انفجارات في حين آخر. ولا أرى هذه المنطلقات أفكارًا معيارية جامدة، بل أجدها ممكنة وعملية، من واقع تطبيقها في حوارات كثيرة نجحت، ومن واقع أخرى فشلت لأنها لم تلتزم بها. أما مقولات من قبيل: (لا يستطيع السوريون الحوار، والحالة السورية معقدة ولا تشبهها حالة، وجينات السوريين مغرورة وإقصائية لا تقبل الحوار)، فهذا كلامٌ لا أساس له، بل هو غير معقول. وغير صحيح أن جميع حوارات السوريين فشلت، لكن الصحيح أن معظمها لم ينجح، وأن معظم القادم سيفشل، إلى أن نستسلم لحقيقة واحدة هي حقيقة الاختلاف.